Flüchtlinge üben sich im Turnverein St. Johann in Tirol

Ich habe nie damit gerechnet, ein Flüchtling zu sein“, sagt Maryna Storozhenko. Jetzt wohnt sie mit ihrer Tochter Anastasia, 17, und ihrem Sohn Viacheslav, 7, im

St. Johanner Hof, bekommt Kleiderspenden und ein kleines Taschengeld. „Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Für alles, für die ganze Hilfe“, sagt sie. Bei unserem Treffen im Café Rainer spricht die 39-jährige Ukrainerin zum Teil Deutsch, zum Teil Englisch, letzteres flüssiger.

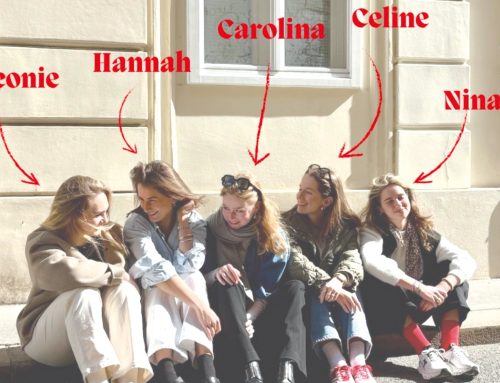

Franz Krug hat das Treffen eingefädelt, er ist Obmann des Turnvereins in St. Johann. Seit etwa 110 Jahren gibt es den Verein schon, er zählt 250 Mitglieder – vom Kleinkind bis zur Seniorin/zum Senior. „Unser Ziel ist es, den Jungen die sportliche Betätigung nahe zu bringen, vor allem – aber bei weitem nicht nur – über das Geräteturnen. Bei den Älteren ist es der Erhalt der Fitness bis ins hohe Alter“, erklärt Franz. Bei der letzten Jahreshauptversammlung sei natürlich auch der Krieg in der Ukraine ein Thema gewesen, und man sei auf die Idee gekommen, ukrainische Flüchtlinge einzuladen, am Turnbetrieb im Turnsaal des Gymnasiums teilzunehmen. Also platzierte Franz im St. Johanner Hof, in dem die meisten der Geflüchteten in St. Johann wohnen, einen Aushang mit der entsprechenden Einladung in Deutsch und Ukrainisch. „Wir haben mit Google übersetzt, das hat offenbar ganz gut funktioniert“, sagt Franz schmunzelnd. Der Einladung folgten zehn Kinder und ein paar Mütter, darunter auch Maryna und ihre beiden Kinder. „Anastasia und Viacheslav hatten viel Spaß dabei“, sagt Maryna. Die Verständigung ist beim Turnen nicht schwierig, der Vorturner/die Vorturnerin macht es vor, die anderen nach. Und was es darüber hinaus zu erklären gab, übersetzte Maryna für ihre Landsleute. Manche der Flüchtlinge haben Vorkenntnisse, das war unübersehbar, und alle machten voller Freude mit – die Bewegung war eine willkommene Ablenkung, sie brachte auf andere Gedanken.

Eine unvergesslich schöne Auszeit vom Flüchtlingsalltag bedeuteten auch die Abschlusstage zum Saisonende in Hochfilzen, die der Verein heuer im Juni wieder organisierte. Beim gemeinsamen Turnen, Spielen, Grillen, bei Fackelwanderung und Volkstanz waren für Stunden alle Sorgen vergessen. „Das waren für uns ganz besonders schöne Tage, meine Kinder reden noch oft davon“, erzählt Maryna. Im Sommer machte der Verein Pause und startet wieder mit Schulbeginn.

Zwischen den Fronten

Maryna Storozhenko ist Wissenschaftlerin, sie arbeitete in Kiew und lebte mit ihrem Mann und den gemeinsamen Kindern in einem kleinen Dorf in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt. Sie forscht in einem hochtechnologischen Bereich mit keramischen und metallischen Werkstoffen. Kurz vor Kriegsbeginn traf das Institut, in dem sie arbeitet, eine Vereinbarung mit einer österreichischen Firma in Wiener Neustadt – man wollte ein Projekt gemeinsam angehen. Dafür sollte Maryna für ein Monat nach Österreich reisen. Nun ist sie zu uns gekommen – aber als Flüchtling. Es ist ihr anzusehen, dass sich das für sie immer noch irreal anfühlt. Der Krieg erschwert nun vieles, aber Maryna hofft, dass das Projekt doch noch gestartet werden kann.

Viele der Menschen, die Kiew im März verlassen haben, sind inzwischen wieder zurückgekehrt. Das Institut, in dem Maryna arbeitet, ist geöffnet, doch es gibt nur an zwei Tagen in der Woche den notwendigen Starkstrom für Experimente. Viele Fenster des Firmengebäudes liegen in Scherben; wie ein Betrieb im Winter möglich sein kann, ist noch offen. Doch eine baldige Rückkehr nach Hause ist für Maryna und ihre Kinder ohnehin ausgeschlossen. Denn schon mehrmals geriet ihr Haus bei einem Angriff zwischen die Fronten. „Die Russen haben bombardiert, unsere Armee hat zurückgeschossen, und wir waren mittendrin“, erzählt Maryna. Ihre Augen werden glasig. Sie wischt sich schnell mit der Hand über die Wange. Sie und ihre Lieben schliefen aus Angst vor den Angriffen wochenlang im Badezimmer – es gilt allgemein als der sicherste Raum in einem Haus oder in einer Wohnung. Maryna, Anastasia und Viacheslav flüchteten an einem kalten Märztag mit dem Auto über die gefrorenen Felder. Mit dem Bus ging es dann von Kiew nach Warschau, wo sie drei Tage lang in den Privathäusern freiwilliger Helfer unterkamen und endlich wieder in einem Bett schlafen konnten. Nach ein paar Tagen fuhren sie mit dem Zug weiter nach Österreich, nach Wiener Neustadt. Maryna hoffte, dass man das Projekt gleich würde starten können, aber dem war nicht so. Ohne Job und ohne Unterkunft waren sie und ihre Kinder schließlich Flüchtlinge und wurden als solche ins Flüchtlingszentrum Villach gebracht, von dort ging es nach Innsbruck, und schließlich wurden sie St. Johann zugeteilt.

Zerbrochene Familien

Marynas Mann blieb zurück in der Ukraine. Er unterstützt die freiwillige Bürgerwehr: Er hilft, vor Ort Essen für die ukrainische Armee bereitzustellen. Maryna hält telefonisch engen Kontakt zu ihm, jeden Tag schickt sie ihm Fotos von den Kindern. Besonders Viacheslav vermisst seinen Vater sehr. „In den ersten Wochen hat mein Sohn jeden Abend geweint. Jetzt ist es besser, aber er will unbedingt und so schnell wie möglich zurück zu seinem Papa.“ Anastasia tut sich leichter. Sie träumte als Teenager in Kiew von Reisen durch die ganze Welt und genießt ihren Aufenthalt in Österreich – obwohl auch sie natürlich ihre Familie und FreundInnen vermisst. Dank der Möglichkeit, kostenlos mit der Bahn zu fahren, hat die Familie einige Ausflüge unternommen und schöne Momente erlebt. Sie legen sich über die schlimmen Erlebnisse in Kiew nach Kriegsbeginn. Und über die Sorge um Marynas Bruder, der in der ukrainischen Armee in Odessa kämpft.

Maryna sagt, sie habe Präsident Selenskyj nicht gewählt. Aber er mache nun wohl das Beste aus der Situation, meint sie. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine treibe einen Keil in viele Familien, auch in die ihres Mannes, dessen Mutter Tatarin und in Russland geboren ist. Marynas Schwiegermutter und auch ihre Schwägerin, also die Schwester ihres Mannes, sind inzwischen nach Polen geflüchtet. Der Kontakt zu den Tanten und Großeltern ihres Mannes ist inzwischen abgebrochen – sie glauben an Putins Version des Kriegs. „Es ist eine große Tragödie, dass Familien auseinandergebrochen werden“, sagt die Wissenschaftlerin.

Am 24. Februar, an dem Tag, an dem Putin den Überfall auf die Ukraine begann, wachte Maryna auf, trank wie gewöhnlich ihren Kaffee und setzte sich in den Zug, um nach Kiew zur Arbeit zu fahren.

Sie hatte irgendwo etwas von Bomben gehört, die Nachricht aber nicht ernst genommen. Ein „echter Krieg“ mit Angriffen und toten Menschen war völlig außerhalb ihres Vorstellungsvermögens gelegen. Erst als in Kiew über ihrem Kopf die Bomber dröhnten, wurde ihr bewusst, was passierte. Seitdem ist alles anders. Niemand kann sagen, wann sich Viacheslav in die Arme seines Vaters schmiegen können wird. Die gemeinsame Freude an der Bewegung im Turnverein hilft, die Zeit bis dahin zu überbrücken.

Doris Martinz