Was vor dem „Veilchen“ kommt. Sylwia Kruch über psychische Gewalt gegen Frauen, was Digitalität damit zu tun hat und welche Kompetenzen gefragt sind.

Es geht meist schleichend. Zuerst fallen nur ein paar abfällige Bemerkungen. Doch sie werden mehr. Und beleidigender. Sie muss es sich jeden Tag anhören: Dass sie zu dick oder dünn wie ein Hering ist. Dass sie nichts auf die Reihe bekommt, zu blöd ist für alles. Dass sie froh sein muss, dass er bei ihr bleibt, denn niemand sonst wolle mit einer Frau wie ihr zusammen sein. Die Kränkungen kommen auch als lange Textnachrichten per WhatsApp, SMS oder via Social Media.

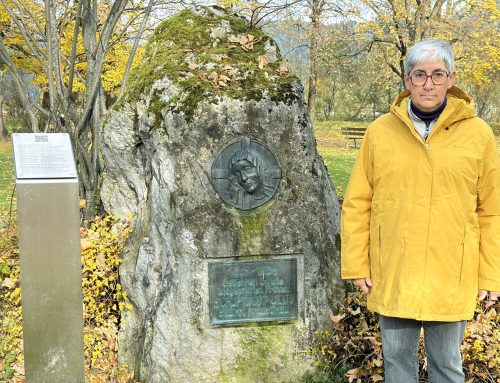

„Psychische Gewalt gegen Frauen hat sich in den letzten Jahren durch die Digitalisierung enorm verstärkt“, weiß Sylwia Kruch, die geschäftsführende Beraterin des Mädchen- und Frauenberatungszentrums in St. Johann. Das Team ist oft mit dem Thema konfrontiert. „Wenn man täglich hört und liest, dass man nichts wert ist, glaubt man es irgendwann.“

Dabei sei es Frauen oft lange gar nicht bewusst, dass sie Gewalt ausgesetzt sind. Dass es nicht normal und in Ordnung ist, wenn sie ständig kritisiert und beschimpft werden. Aus diesem Grund wird psychische Gewalt – oft handelt es sich um regelrechten Psychoterror – lange Zeit nicht angezeigt. „Die Frauen sind ermüdet und finden in ihrem Umfeld in vielen Fällen auch keine Unterstützung. Denn sichtbar ist diese Form der Gewalt ja nicht. Erst dann, wenn alles eskaliert und zu körperlicher Gewalt wird, schaut man hin und behandelt die Symptome.“ Erst wenn eine Frau ein „Veilchen“ im Gesicht trage, reagiere die Gesellschaft, so Sylwia.

Schnell und unmittelbar helfen

Immerhin: Immer mehr Frauen schaffen nun schon zuvor den Weg ins Zentrum, um sich Hilfe zu holen. Man spricht jetzt mehr über das Thema, die Frauen sind sensibilisiert, weiß Sylwia. Was Betroffene gemeinsam haben, ist ein niedriges Selbstwertgefühl. Manche leiden an Depressionen, andere haben sich in Suchtmittel wie Alkohol oder in den Medikamentenmissbrauch geflüchtet – und wurden daraufhin noch mehr erniedrigt. Doch sie mussten weiterhin funktionieren, sie sind meist ja auch Mütter.

Auch Sylwia ist Mutter: Die gebürtige Polin nahm in Deutschland ihr Psychologie-Studium auf, fühlte sich in diesem Land aber nie wohl. „Während eines Ferialjobs habe ich mich in die Berge verliebt“, erzählt die 47-Jährige lächelnd. Sie wechselte nach Innsbruck, ihr Hauptstudium „Soziale Arbeit“ absolvierte sie in Krems. Der Liebe wegen kam sie nach Saalfelden, wo ihr mittlerweile elf Jahre alter Sohn zur Welt kam und sie als Streetworkerin die Jugendarbeit kennenlernte. „Eigentlich wollte ich immer Psychotherapeutin werden. Aber mittlerweile bin ich stolz darauf, dass ich diesen Weg nicht eingeschlagen habe, sondern Sozialarbeiterin geworden bin“, erzählt sie.

In der Sozialarbeit könne sie Menschen schneller und unmittelbarer helfen. Auch die Geschäftsführung des Frauenzentrums, diese Mischung aus Organisation und Beratung, Begleitung und Vernetzung, entspreche ihr. „Es gibt immer etwas Neues, wie man Frauen helfen kann. Und wir haben ein wunderbares Team, das gemeinsam sehr viel erreicht.“

Pensionslücken

Was Frauen mit Gewalterfahrung brauchen, ist unter anderem finanzielle Sicherheit – ein schwieriges Thema. Viele Betroffene haben jahrelang in Teilzeit gearbeitet, um sich daheim den Kindern zu widmen, und können später von ihrer kleinen Rente nicht leben. „Da gibt es gewaltige Pensionslücken“, weiß Sylwia. Das vom Gesetz angebotene Pensionssplitting würde kaum in Anspruch genommen. „Ein strukturelles und kulturelles Problem“, nennt es die Wahl-Saalfeldenerin. Haushalt und Kindererziehung würden noch immer nicht die Wertschätzung bekommen, die sie verdienen. In diesem Bereich brauche es noch viel Aufklärung und öffentliche Diskussion. Auch unter Frauen: „Wenn junge Mütter bald nach der Geburt wieder arbeiten gehen, müssen sie sich oft rechtfertigen und werden zum Teil sogar von der eigenen Familie, der eigenen Mutter, kritisiert und gemobbt“, weiß Sylwia aus ihrer Erfahrung. Es müssten noch viele alte Strukturen aufbrechen, meint sie.

Grundkompetenzen stärken

Psychische Gewalt macht kein Veilchen. Aber sie macht traurig – und krank. Depressionen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und vieles mehr sind mögliche Anzeichen. Oft erst dann, wenn das gesamte „System“ schreie, holten sich Frauen Hilfe, so Sylwia. Wichtig wären sensibilisierte Hausärzte, die das Umfeld ihrer Patientin in ihre Diagnose mit einbeziehen. Und natürlich Psychotherapie. Aber: Im Bezirk Kitzbühel gibt es keine einzige Psychotherapeutin/keinen Psychotherapeuten, der mit der „Krankenkasse“ verrechnet. „Und ohne Hilfe schafft man es nicht heraus.“ Was folge, sei ein Rattenschwanz, so Sylwia. Die Kinder der Betroffenen führen die Strukturen, die sie daheim erleben, weiter. Und es ändert sich nichts in der Gesellschaft.

„Prävention wäre so wichtig!“, sagt sie mit Nachdruck. Man müsse soziale Kompetenzen in Kindergarten und Schule genauso unterrichten und fördern wie andere Fähigkeiten. „Die digitalisierte Gesellschaft hat da einen hohen Bedarf, die Grundkompetenzen des Menschen gehen verloren“, warnt die Sozialarbeiterin.

Unsere sozialen Fähigkeiten sind es, die Frauen mit Gewalterfahrung helfen, ihrem Leben eine neue Richtung zu geben. Das Team des Mädchen- und Frauenberatungszentrums begleitet sie, hilft, unterstützt, macht Mut, organisiert. Und hat immer wieder Erfolg: „Wenn man erlebt, wie Frauen aufstehen, das ist schön“, sagt Sylwia mit glänzenden Augen. „Wenn sich Frauen erheben, das ist nährend für die Seele.“

Doris Martinz