Die „große Liebe“ aus dem Internet bittet um Geld oder freizügige Fotos? Vorsicht, warnt Gruppeninspektor Michael Ortner.

Gaunereien und Kriminalität gab es immer schon. Mit der Digitalisierung ist in den letzten Jahrzehnten ein neuer Bereich dazugekommen: die Cyberkriminalität – also Straftaten, die mithilfe von Informations- und Kommunikationstechnologie wie Handy, Computer oder Tablet begangen werden.

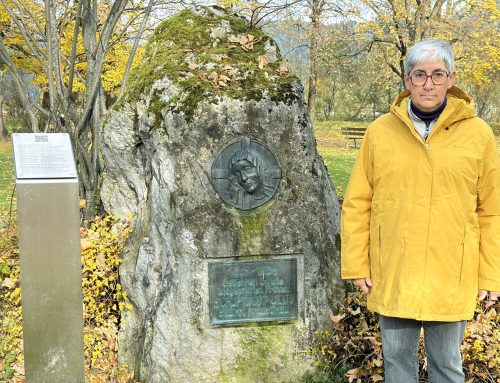

Die Bevölkerung vor jeder Art der Kriminalität bestmöglich zu schützen, ist Aufgabe der Polizei. Gruppeninspektor Michael Ortner beispielsweise hat sich auf die Prävention spezialisiert. Er hält Vorträge in den Bezirken Kitzbühel, Kufstein und Schwaz, besucht Schulklassen und gibt Auskunft, wo immer Infos zum Thema gefragt sind. Der gebürtige Osttiroler diente zwanzig Jahre lang an der Polizeiinspektion Erpfendorf und absolvierte einige Zusatzausbildungen, heute ist er der KAD (Kriminalassistenzdienststelle) in Wörgl zugeteilt und befasst sich ausschließlich mit Prävention.

„Die Polizei versucht, allen Betroffenen zu helfen, wenn eine Straftat begangen wurde. Aber am besten ist es natürlich, wenn es erst gar nicht so weit kommt“, so seine Devise.

Fotos machen erpressbar

Bei seinen Vorträgen, die er auch in Schulen hält, spricht Ortner die Kernthemen an: Gewalt, Mobbing und Sextortion, also Sex-Erpressung im Internet. Letzteres, so hört man, kommt wohl in Städten vor. Aber bei uns auf dem Land? „Es passiert leider auch bei uns im Bezirk. Denn dahinter stehen Organisationen, die das gewerbsmäßig und überregional betreiben.“ Wie genau funktioniert Sextortion? Der Begriff, erklärt Michael Ortner, setze sich aus „Sex“ und „Tortion“, englisch für Erpressung, zusammen. Über Kanäle wie Social Media, Gaming (Computerspiele), aber auch WhatsApp oder SMS werden dabei persönliche Kontakte angebahnt und intensiviert. Die Zielperson erhält ansprechende Fotos, wird mit Versprechungen geködert und aufgefordert, auch selbst freizügige Aufnahmen oder Nacktbilder zu schicken. „Sobald diese Fotos geschickt sind, wird die Absenderin oder der Absender erpresst. Man soll dann Geld auf ein Bankkonto überweisen, sonst werden die Fotos an Familie, Freunde und Bekannte geschickt, so droht man“, weiß der Präventionsexperte.

Auch Eltern machen sich strafbar

Nacktfotos sind auch beim „Sexting“ im Spiel. Unter Sexting (zusammengesetzt aus „Sex“ und „Texting“) versteht man den Austausch von eigenen pornografischen Fotos oder Videos über Internet und Handy. Grundsätzlich gelten der Besitz und die Verbreitung solcher Bilder von unter 18-Jährigen als sexuelle Missbrauchsdarstellung Minderjähriger und sind somit strafbar. „So sollen Kinder und Jugendliche davor geschützt werden, dass Nacktbilder gegen ihren Willen gemacht, angeschaut oder weitergegeben werden.“

2016 hat man allerdings eine Ausnahmeregelung geschaffen, mit der der Austausch erotischer Bilder zwischen Jugendlichen unter gewissen Bedingungen entkriminalisiert wurde: „Seither ist das einvernehmliche Tauschen solcher Nacktaufnahmen zwischen zwei Jugendlichen ab 14 Jahren erlaubt. Aber die Weitergabe ist verboten“, konkretisiert Michael Ortner. Da bei Kindern und Jugendlichen meist die Eltern die Eigentümer beziehungsweise Besitzer des Handys sind, weil sie es gekauft haben oder für die laufenden Kosten aufkommen, werden auch sie zur Verantwortung gezogen. Das heißt: „Eltern machen sich strafbar, wenn ihr Kind unerlaubt Nacktbilder verschickt oder auch nur besitzt. Das wissen viele nicht.“

Emotionen als Geldquelle

Nicht immer müssen Nacktbilder im Spiel sein, wie eine andere Betrugsmasche beweist: Dabei geht es um die große Liebe. Die Kontakt-Anbahnung erfolgt ebenfalls über digitale Kanäle, und aus dem losen Kontakt entwickelt sich – scheinbar – eine innige Beziehung. Eines Tages wird man dann aufgefordert, Geld zu überweisen, um der geliebten Person die Reise nach Österreich zu ermöglichen oder ihr aus einer Notlage zu helfen. „Das ist natürlich alles nur fingiert, und das überwiesene Geld ist weg.“ Besonders häufig auf diese Betrugsmasche hineinfallen würden Erwachsene, die gerade eine Beziehung beendet haben und sich nach Bestätigung und Zuneigung sehnen. „Da werden Emotionen ausgenützt, um an Geld zu kommen“, so Michael Ortner nüchtern.

Fakes erkennen

Nicht nur Emotionen sind so manches Mal ein „Fake“. Immer wieder bekommt man es in der digitalen Welt mit gefälschten Bildern zu tun, die in betrügerischer Absicht verbreitet werden. Wie kann man sie als Fake enttarnen? „Beispielsweise durch eine Google-Rückwärtssuche“, antwortet Michael Ortner. Wie das geht, erklären Videos im Internet.

Ob Nachrichten wahr oder erfunden sind, kann man auf www.mimikama.org checken – eine Internet-Plattform, die sich ausschließlich mit dieser Thematik befasst. Und ob E-Mails echt sind, verrät oft der Absender. „Am besten schaut man sich an, was hinter dem Klammeraffen steht. Dubiose Länderbezeichnungen sind genauso verdächtig, wie eine Gmail-Adresse von der Bank.“ Michaels Tipp für E-Mails generell: „Zuerst lesen, dann klicken!“ Generell sei es so, dass eine Bank niemals über eine E-Mail persönliche Daten anfragt. Genauso wenig, wie es die Polizei tut, von der ebenfalls Fake-E-Mails verbreitet wurden.

Falscher Arzt am Telefon

Auch per Telefon wird betrogen. Es melden sich falsche Polizisten, Neffen, Nichten und seit einiger Zeit auch falsche Ärzte: Sie geben an, dass ein Angehöriger dringend medizinische Hilfe braucht, deren Kosten von der Krankenkasse nicht übernommen werden. „Man wird aufgefordert, sofort Geld zu überweisen oder es in bar an einen vereinbarten Ort, manchmal sogar vor einem Krankenhaus, auszuhändigen. Davor warnen wir dringend.“ Niemals werde sich ein Arzt oder eine Ärztin bei Angehörigen melden und Bargeld verlangen, stellt der Gruppeninspektor klar. Niemals solle man unbekannten Personen Geld oder Wertgegenstände oder die persönlichen (Bank-)Daten aushändigen. Schon gar nicht, wenn die Forderungen mit einer Notlage in Verbindung gebracht und so Druck aufgebaut wird. „In Zweifelsfall immer nachfragen, die Angehörigen kontaktieren, vertraute Personen hinzuziehen oder die Polizei verständigen“, rät er.

Gar nicht oft genug könne man vor Betrüger:innen warnen, online wie im realen Alltag, so Michael Ortner. „Gerade ältere Menschen sollten aufgeklärt werden, am besten von der Familie. Immer wieder über Vorfälle zu sprechen, hilft dabei. Aber auch Kinder und Jugendliche brauchen Aufklärung, und nicht nur von der Polizei. Am besten begegnen wir den Herausforderungen, indem wir alle ein wenig aufeinander schauen.“

Doris Martinz