Eva Trixl begleitet Menschen in einer Wohngemeinschaft der Lebenshilfe. Für sie gibt es keine schönere Aufgabe.

Zehn Menschen. Alle unterschiedlich und auf ihre Weise einzigartig, alle haben ihre ganz eigenen Vorstellungen, Empfindungen und Bedürfnisse. Sie leben unter einem Dach. Oft geht es sehr harmonisch zu, manchmal wird gestritten, dann verträgt man sich wieder. Wie das eben so ist in einer Gemeinschaft. Die zehn Menschen, die in der Wohngemeinschaft der Lebenshilfe am Mitterndorferweg in St. Johann zusammenleben, haben sich nicht gesucht und gefunden – das Schicksal hat sie zusammengeführt. Eva und ihr 16-köpfiges Team sind allesamt pädagogische Fachkräfte, die Menschen mit Beeinträchtigungen und psychischen Erkrankungen in ihrem Alltag zur Seite stehen. Sie sind keine Pflegekräfte, sondern Alltags- und Lebensbegleiter:innen, die mit ihren Klientinnen und Klienten nicht nach ihren Diagnosen, sondern nach ihrer Persönlichkeit und nach ihren Stärken und Schwächen umgehen.

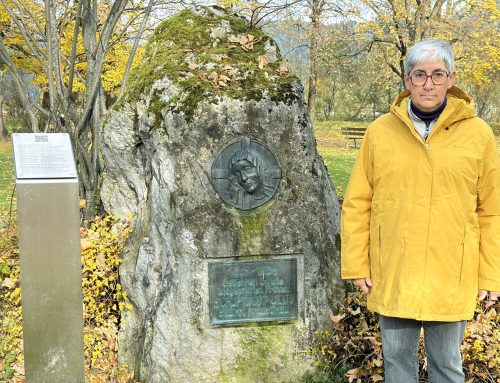

Während für andere Menschen dieser Job undenkbar wäre, ist er für die Fieberbrunnerin Eva Trixl „der schönste der Welt. Ich könnte mir keinen anderen vorstellen.“ Schon als Kind stand für sie fest, dass sie einmal im Sozialbereich tätig sein würde: weil sie schon in der Schule anderen helfen wollte und daraus ihr Glück bezog. Sie absolvierte einige Ausbildungsschritte, bevor sie – schon zweifache Mutter – das Sozialbetreuungsdiplom ablegte. 2014 war sie Assistentin der Wohngemeinschaft am Mitterndorferweg, 2023 kam sie als Leiterin zurück. „Darüber freue ich mich jeden Tag“, bekräftigt sie mit einem Lächeln. Die Gemeinschaft habe sich gut „zusammengerauft“, es sei nun ein „eingeschworener Haufen“. „Ich finde es eine Ehre, dass man Menschen so intensiv in ihrem Alltag begleiten darf“, sagt sie. Nirgends könne sie so authentisch sein wie hier. Man begegne sich nicht als Klient:in und Betreuer:in, sondern als Mensch. So, wie man ist.

Ohne Zora geht es nicht

In der Wohngemeinschaft seien alle sehr hilfsbereit und empathisch, sagt sie. „Vielleicht ist das so, weil viele von ihnen erfahren haben, was es heißt, schief angesehen oder gar ausgegrenzt zu werden.“ Vielleicht seien sie deshalb auch so verständnisvoll gegenüber „verhaltenskreativen“ Personen. Viel Wertschätzung und Unterstützung erfahre sie auch von den Nachbar:innen der Wohnanlage, erzählt Eva, das möchte sie auch in diesem Artikel erwähnt haben. „Wenn es mal lauter ist bei uns, wird das akzeptiert. Das wissen wir sehr zu schätzen.“

Während unseres Gesprächs in der Küche der Gemeinschaft kommt Zora, die schwarze Katze, hereinspaziert und schmiegt sich an meine Beine. Sie will gefüttert werden. Für gewöhnlich übernehmen das die Klient:innen. „Zora ist wichtig, sie vermittelt uns allen ein Gefühl von Zuhause“, erklärt Eva und füllt den Fressnapf auf. „Es würde wohl nicht auffallen, wenn ich mal nicht da wäre. Aber wenn die Katze nicht kommt, gibt es sofort Aufruhr“, lacht sie.

Ein Beruf zum Wachsen

Die Menschen der Gemeinschaft bringen unterschiedliche Geschichten mit. Manche leben von Geburt an mit Beeinträchtigungen, andere erkrankten im Laufe ihres Lebens. Die älteste Klientin ist 61 Jahre alt, die jüngste Mitte 30. Sie alle werden gefördert und gefordert, damit sie möglichst selbständig leben können und in der Lage sind, für ihre Rechte einzustehen. Manche besuchen die Tagesstrukturen der Lebenshilfe, andere sind schon in Pension. In diesen Fällen übernehmen Eva und ihr Team die Tagesstruktur – mit Musik und Tanz oder Basteln und vielem mehr. Immer mit dem Ziel, dass sie Spaß haben und dabei etwas lernen. Auch abends: Sollte eine Klientin oder ein Klient den Wunsch haben, eine Veranstaltung – auch außerhalb des Orts – zu besuchen, wird „Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt“, um es möglich zu machen.

Die Arbeit mit den Menschen ist sinnstiftend, aber sie ist auch fordernd. Man müsse unter anderem kritikfähig sein, sagt Eva. Weil die Klient:innen ihr Herz auf der Zunge tragen. Man müsse lernen, Dinge nicht zu bewerten, sondern sie einfach sein zu lassen. Das bedeute, die Unordnung im Zimmer eines Klienten zu akzeptieren oder es zu tolerieren, dass eine Klientin ein Kleid über der Jogginghose trägt. Man greife nur ein, wenn die Gesundheit der Klient:innen gefährdet sei. „Man ist oft so schnell mit Beurteilungen, das muss man bei uns ablegen und die Menschen akzeptieren, wie sie sind. Das ist eine unheimliche Bereicherung für die eigene Persönlichkeit.“ Man lerne viel von den Menschen, man wachse jeden Tag. „Das klingt sozialromantisch und schöngeredet. Aber es ist so.“ Sie selbst sei im Prinzip ein ungeduldiger Mensch, spontan und immer mit tausend Ideen im Kopf. In der Gemeinschaft habe sie gelernt, das Tempo der Klienten zu akzeptieren. Auch das tue ihr gut. Ihre beiden Töchter, neun und 13 Jahre alt, hätten viel Verständnis für ihren Beruf – und für den ihres Vaters, er ist Gesundheits- und Krankenpfleger. „Sie schätzen es, dass wir andere Menschen unterstützen und sehen den Sinn darin. Ob die beiden denselben Weg einschlagen werden wie ihre Eltern? „Das kann man heute noch nicht sagen.“ Eines steht für sie aber fest: „Ohne die großartigen Menschen, die im Mitterndorferweg arbeiten und wohnen, wäre alles halb so schön.“

Inklusion ist gefragt

Die 35-Jährige erlebt täglich viele schöne, sinnstiftende Momente mit der Gemeinschaft am Mitterndorferweg. Ein absolutes Highlight war aber die gemeinsame Reise nach Bulgarien vor ein paar Jahren mit einer anderen Gruppe. Es sei nicht alles perfekt gewesen, weder das Hotel oder das Essen. „Aber die strahlenden Augen und die Freude der Klientinnen und Klienten, die vergisst man nicht mehr. Ich hoffe, wir können so eine Reise irgendwann wiederholen, denn die gemeinsame Fahrt hat den Horizont von uns allen enorm erweitert“, sagt sie ein wenig wehmütig. Es geht in dieser Tonart weiter. Denn nicht alles ist schön und gut in Evas Welt. „Ich würde mir von der Gesellschaft wünschen, dass man unseren Leuten die Möglichkeit gibt, am Dorfleben teilzunehmen und in Vereine zu gehen. Dass man die Scheu ablegt vor Menschen, die ein wenig anders sind“, erklärt sie. Es gebe viele Möglichkeiten für Sozialkontakte, immer unterstützt vom Team. „Unsere Klientinnen und Klienten kennen das gar nicht. Dabei wäre gerade DAS Inklusion. Aber dafür müssten mehr Menschen über den Tellerrand hinausschauen“, sagt sie kritisch. Ein leuchtendes Beispiel für gelungene Integration sei der „Ball der Begegnung“ im Februar gewesen, organisiert von der Landjugend – ein Highlight für die Bewohner:innen und das Team. Natürlich müsse jeder auf sich selbst schauen, so Eva nachdenklich. „Aber manchmal haben wir mehr davon, wenn wir aufeinander schauen, weil es für jeden ein Gewinn ist.“

Doris Martinz